2004年2月 NPO法人南信州おひさま進歩の発足

2001年9月、飯田市の太陽光発電の普及をさらに進めようと、市民を中心に「おひさまシンポジウム」が開催されました。一方、市の飲食店組合は、環境負荷低減のため廃食用油の適切な処理を求めていました。

環境問題で認識を同じくする、この2つのメンバーが中心となり「エネルギーの地産地消で循環型社会を目指す」ことを理念に、2004年2月16日設立総会を開き、「NPO法人南信州おひさま進歩」が誕生しました。

さんぽちゃん誕生

この総会で、当社マスコットキャラクター「さんぽちゃん」が誕生しました。

「一歩、二歩、三歩と着実に未来に向かって歩いていく」

という祈りを込めて名付けられました。

みどりが飯田の山、あおが飯田の空と川、

そしてオレンジが飯田の太陽を表しています。

NPO法人 南信州おひさま進歩

2004年5月 <おひさま発電所1号を設置>

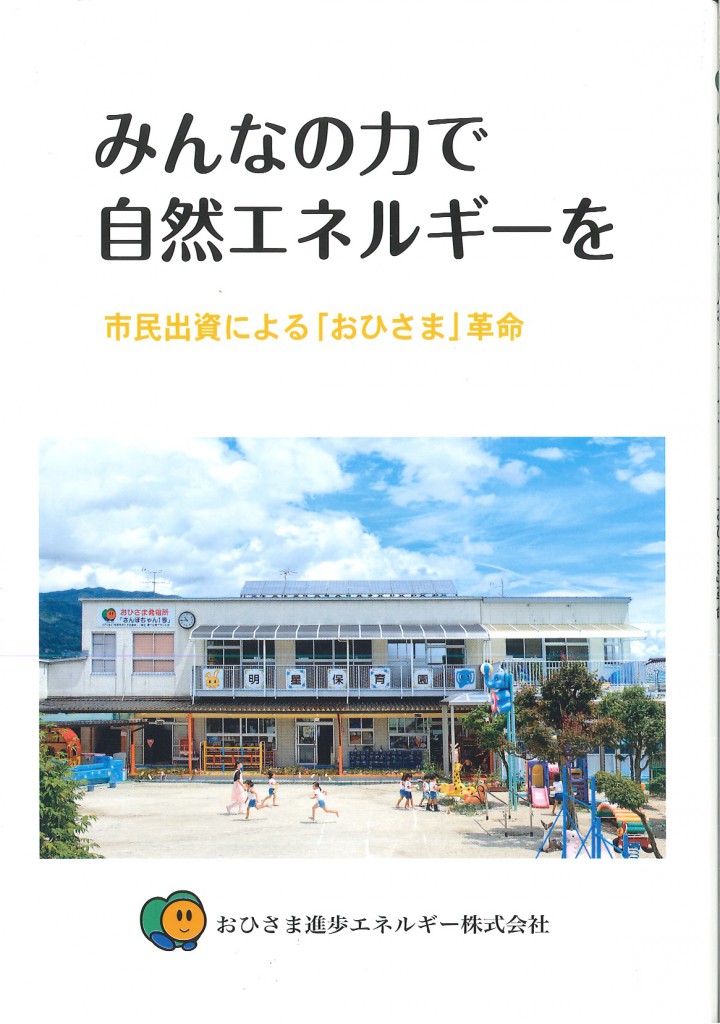

2004年5月、会員や設置業者などの協力を得て、飯田市の社会福祉法人 明星保育園に太陽光を利用した市民共同発電所「おひさま発電所1号」(3kW)が設置されました。

設置とともに大切にしたのは、太陽光発電パネルを利用して、園児や園のスタッフ、保護者や家庭、さらに地域に環境保全の活動が広がること。

園児が分かりやすく発電を学ぶ方法として、さんぽちゃんの表示板を設置。大きな効果を生みました。

BDF実験プラント設置

BDF精製実験プラント・風力・小水力・バイオマスなど、環境負荷の少ない新エネルギー等を市民有志や事業者らと研究。

地域で廃食油を排出している事業者有志と廃食油を精製し、ディーゼル燃料に変えるBDF(バイオディーゼル・フューエル)実験プラントを設置しました。

2004年12月 環境省「まほろば事業」

<飯田市の採択>

この事業は、環境省補助事業で、太陽光発電やペレットボイラー、ペレットストーブ導入、商店街エスコの実施、エコハウスの建設と評価、自然エネルギー大学の運営などを柱としています。行政と民間、NPOのパートナーシップ型環境公益的事業プログラムで、飯田市は2004年度採択されました。

<事業として、有限会社設立>

この事業を進める事業主体の発足について、市民、事業者、NPO、団体、行政などが集まってさまざまな検討をしましたが、容易に成案を得られませんでした。

そこで、すでにNPOとして市民共同発電に取り組む「NPO南信州おひさま進歩」の決断により、これを母体とし、自然エネルギーの普及を事業として進める「おひさま進歩エネルギー有限会社」が2004年12月に設立されました。

2005年2月~3月、飯田市から受託事業「平成16年度環境と経済の好循環のまちモデル事業」が実施されました。

2005年2月~5月 市民のお金が社会を変える

会社立ち上げと同時に市民出資の準備を行い、2005年2月より「南信州おひさまファンド」の募集を開始しました。

風力発電では、多くの市民にこの仕組みが受け入れられていましたが、はたして太陽光発電や省エネルギーに理解が得られるだろうか、大きな不安も予想されました。

しかし予想をはるかに超え、わずか2ヶ月余りで募集額の2億150万円が満了となりました。出資金は、出資対象事業(太陽光発電・エスコ事業)に投資され、収益に従って出資者に損益および現金の分配が行われています。

発電所オープニング記念セレモニー

2007年11月より、おひさま進歩エネルギー有限会社から「おひさまエネルギーファンド株式会社」を設立。市民出資事業を全国的に展開しています。

2005年3月 おひさま発電所の誕生

2005年3月、飯田市内38ヶ所の幼稚園・保育園等の公共施設に計208kWの太陽光発電の設置が完了し、発電事業が開始されました。

こうして生まれた「おひさま発電所」は事業所、個人住宅にまで、着実に広がっています。

おひさま発電所の現在の状況はこちらです。

保育園の屋根で輝く太陽光パネル

省エネルギー(エスコ)事業を開始

CO2削減に大切なのは、自然エネルギーを創り出すと同時に、使用するエネルギーを減らすこと。

当社は太陽光発電事業を開始するとともに、2005年4月より省エネルギー(エスコ)事業を開始しました。

飯田市との取り組み

飯田市(2009年1月より環境モデル都市)は、おひさま発電所の設置施設で20年間電力を購入するという契約を結んでいます。行政財産の使用許可も同様、建替え、移転等の場合も契約断続に配慮する規定になっています。これは自治体として前例のない事業支援で、これによって事業の信頼性が確保できたともいえます。

飯田市とは、この「まほろば事業」以来取り組みを継続しつつ、新たに管内の町村をはじめ、飯田商工会議所、各商工会、長野県環境保全協会飯田支部などとも協働しています。

エネルギーの地産地消のため、市民の力を仰いで資金調達をすると同時に、行政等にも働きかけた地域づくりを行っています。

書籍案内

『みんなの力で自然エネルギーを 市民出資による「おひさま」革命』

弊社の取り組みを紹介した書籍を2012年に発行しました(2015年改訂)。

購入をご希望の方は、下記の申込み受付フォーム、FAXで弊社へお申込みください。

折り返し、受付完了とお支払方法等のご連絡を差し上げます。

『みんなの力で自然エネルギーを 市民出資による「おひさま」革命』

定価 1200円+税

①申込み受付フォームに必要事項を入力の上、送信してください

②FAX: 0265-56-3712

書籍注文用紙をダウンロードの上、お名前、住所、連絡先、注文冊数を記入していただき、弊社までFAXでお送りください

【目次】

第1章 おひさま進歩誕生物語

第2章 市民出資「おひさまファンド」

第3章 おひさまエスコサービス(省エネルギー事業)

第4章 おひさま0円システム

第5章 メガさんぽおひさま発電所プロジェクト

第6章 環境教育

第7章 地域金融機関との連携

第8章 地方自治体との連携

第9章 今後の展開

<本に関するご質問・ご予約>

おひさま進歩エネルギー株式会社

TEL:0265-56-3711

FAX:0265-56-3712

Email: book#ohisama-energy.co.jp(#を@に置き換えてください)